Un post récent de Marie Robert le rappelait : la période estivale nous ramène souvent à nos lieux d’origine – une plage, une ferme, un banc, un champ, une route, un village… Pour moi c’est ce village corse de Marignana, berceau de ma famille maternelle, accroché à la montagne au-dessus du Golfe de Porto, classé au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO – un village d’une centaine d’habitants à l’année, sans commerce autre qu’ambulant depuis plusieurs décennies, et qui a la chance d’avoir encore un café (pas ouvert en continu) et un café-auberge qui déploie des efforts admirables pour accueillir les randonneurs du GR20, proposer une restauration de terroir et déployer une animation culturelle toute l’année (avec un cinéma qui sert aussi de salle de spectacle ou de concert). L’été m’y ramène chaque année et ce n’est pas un hasard – car les lieux que nous avons traversés nous habitent bien plus qu’on ne le pense, et ne nous quittent jamais vraiment quand nous les quittons.

Comme le souligne le philosophe Thierry Paquot dans « L’Amour des lieux » (Presses Universitaires de France,2025), nous sommes des êtres ancrés : dans le temps, bien sûr, mais aussi dans l’espace : « l’être humain est situationnel, c’est-à-dire qu’il est de quelque part ». Dès la naissance, l’état civil enregistre une adresse, qui nous marque toute notre vie. Et que cela nous plaise ou non, nous restons liés à un lieu originel – région, accent, pays – chargé de notre identité et constitutif de notre rapport au monde, de notre façon d’habiter cette Terre. Ce, même si beaucoup racontent qu’ils n’ont vraiment commencé à vivre qu’en quittant leur village ou leur quartier. « Partir un jour », comme nous y invitent la chanson ou le film récent, c’est toujours partir d’un lieu pour s’attacher à d’autres. Ces territoires d’adoption, écrit Claire Marin (une autre philosophe, interviewée dans un récent numéro de Le 1 hebdo juin 2025 – n°549, « Où est-on chez soi ? »), « révèlent en nous des possibles ou manières d’être ». Elle cite aussi Gaston Bachelard, rappelant que l’être humain éprouve la nécessité de se sentir appartenir à un « coin du monde », sans qu’il soit pour autant nécessaire d’y être né : habiter à un endroit, c’est faire partie d’un « cosmos » (ordre en grec ancien) – ce qui est peut-être encore plus précieux dans la période actuelle où le monde est perçu comme « chaotique ».

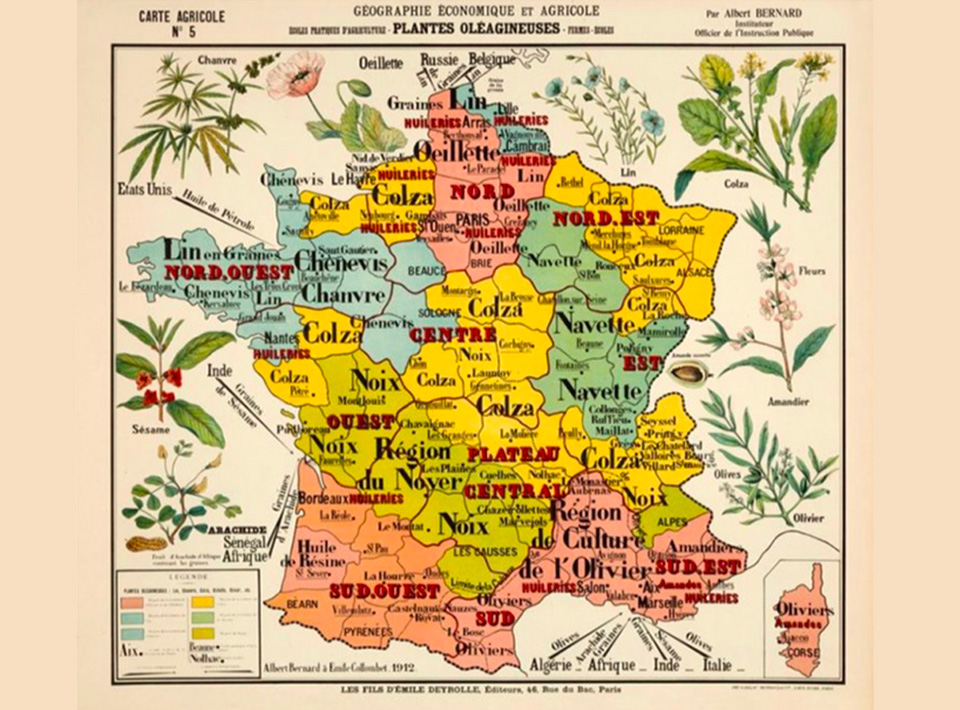

Dans ce lien aux lieux, la ruralité occupe une place singulière (la définition de l’Insee a évolué et les territoires ruraux, qui désignaient jusqu’à 2020 les villes de moins de 2000 habitants, renvoient désormais à « l’ensemble des communes peu denses ou très peu denses » – soit 88 % des communes en France et 33 % de la population en 2017). Selon l’Institut, sept Français sur dix ont au moins un parent ou un grand-parent issu du monde rural. Ainsi, loin d’être l’ailleurs évocateur d’une France révolue (celle des traditions et au terroir), les territoires ruraux sont notre origine commune et sans doute aussi (c’est tout l’objet de cette newsletter) des lieux à revisiter, d’où pourrait naître le changement… pourvu qu’on les regarde autrement (et notamment sous l’angle de l’économie et de la création de valeur). Et sur lesquels pourrait s’ancrer l’émergence d’un autre modèle (de société et d’entreprise), plus enraciné, durable et collectif.

1. LES TERRITOIRES RURAUX : UN POTENTIEL A REVELER, SOUS LES FRAGILITES INVISIBLES

Un tiers des Français vit donc à la campagne selon l’INSEE. Et contrairement à une idée reçue, un tiers également des entreprises hexagonales est implanté en zone rurale. Le potentiel existe bel et bien, malgré des fragilités invisibles qui structurent une colère silencieuse.

Disons le d’emblée, ce potentiel est d’abord un potentiel de bonheur. L’étude « Bonheur rural, malheur urbain ? » menée en 2018 par Hervé Le Bras (démographe, EHESS – École des hautes études en sciences sociales) et Jean-René Brunetière (Fondation Jean-Jaurès) révèle ainsi un écart notable de satisfaction de vie entre villes et campagnes : 50 % des habitants des communes rurales se disent ainsi “très heureux”, contre 44 % en milieu urbain. Ce bien-être accru semble lié à des facteurs déjà évoqués – un environnement plus préservé, la force des liens de proximité et un rythme de vie plus apaisé. Les auteurs soulignent que 83 % des ruraux estiment bien connaître leurs voisins (contre 64 % en ville) et que près de 7 ruraux sur 10 se disent satisfaits de leur logement, un score supérieur de 10 points à celui des urbains. Si la vie rurale n’est pas exempte de difficultés (accès aux soins, mobilité, emploi), ses atouts – tranquillité, sécurité, nature et sociabilité – semblent compenser largement ces manques pour une majorité d’habitants. Loin de l’image d’un déclin, la ruralité apparaît donc comme un cadre de vie propice à l’épanouissement personnel et collectif.

Pour autant tout n’est pas rose dans la vie au vert : ainsi « Paroles de campagne », une autre étude réalisée par le think-tank Destin Commun et trois partenaires associatifs engagés pour la ruralité (BougeTonCoQ, InSite France et Rura) donne-t-elle la parole aux habitants des zones rurales – qui pointent une invisibilisation et une vision déformée de la réalité rurale dans l’espace politique, médiatique et culturel.

Au fil de l’étude on apprend en effet que pour 81 % des ruraux la politique s’occupe trop des villes et pas assez des campagnes, tandis que 76 % considèrent que les campagnes donnent plus à l’État qu’elles ne reçoivent, et que 83 % dénoncent une vision caricaturale imposée depuis les centres urbains. Autrement dit : les ruraux ne se sentent jamais représentés, ni dans les médias, ni en politique, ni dans la production culturelle. Victimes des clichés persistants que l’étude déconstruit, un tiers des ruraux déclarent même avoir déjà été discriminés (difficultés à l’embauche, remarques méprisantes sur leur mode de vie ou encore moqueries concernant leur accent) en raison de leur lieu de résidence, un chiffre qui grimpe à 68 % chez les jeunes. Comme on le verra plus loin, ce « ressentiment rural » (théorisé par la politologue Katherine Cramer aux États-Unis au début des années 2010) se traduit dans les urnes et nourrit un désenchantement vis-à-vis de l’idéal républicain. Mais la fracture ne se réduit pas à un simple clivage ville/campagne : elle oppose surtout les métropoles au reste du territoire. Paradoxalement, 79 % des ruraux ont choisi leur lieu de vie et, malgré le manque de transports, de soins ou de commerces, restent profondément attachés à leur territoire, qu’ils associent à un idéal de tranquillité, d’autonomie et de lien humain. Loin des clichés, les ruraux se révèlent souvent plus écologistes que les urbains : ils compostent davantage, cultivent un potager, consomment plus local. Ils votent aussi plus aux législatives (29% d’abstention contre 33% en ville) et entretiennent un lien plus direct avec leurs élus, connaissant personnellement leur maire dans 54 % des cas, contre 30 % en zone urbaine.

Autrement dit : à l’encontre des clichés passéistes, la ruralité est à la croisée des paradoxes. Elle est écologiste dans ses pratiques, mais rarement écoutée dans les débats nationaux. Elle est profondément attachée à ses lieux, mais souffre d’isolement et de déficit d’infrastructures. Elle est civiquement engagée, mais se sent mise à l’écart des grandes décisions. Ces tensions, si elles nourrissent des frustrations bien réelles, sont aussi fécondes : elles révèlent des ressources latentes qui ne demandent qu’à être reconnues et activées. C’est pourquoi il faut décaler le regard. Loin d’être une « France périphérique » condamnée au déclin, les territoires ruraux peuvent devenir des laboratoires d’avenir. Leurs contraintes – faible densité, distances, rareté des moyens – obligent à inventer des solutions frugales, sobres et coopératives : nouvelles mobilités partagées, tiers‑lieux où se mêlent services, formation et culture, circuits de transformation locale pour les productions agricoles, mutualisations énergétiques, réhabilitation du bâti ancien pour de nouveaux usages. Ce sont autant de briques de transition qui, si elles étaient assemblées et soutenues dans leur passage à l’échelle, bénéficieraient à tout le pays. Investir ce potentiel, c’est redonner sens à la promesse républicaine d’égalité territoriale ; c’est aussi ouvrir des voies concrètes pour la décarbonation, l’emploi de proximité, la santé, l’éducation et la démocratie locale.

2. DU SENTIMENT DE RELEGATION DES RURAUX AU RESSENTIMENT ET AU VOTE POUR L’EXTREME-DROITE : ET SI LA REPONSE ETAIT ECONOMIQUE ?

Si les territoires ruraux recèlent des ressources indéniables, ils portent aussi une colère profonde, alerte l’étude Destin Commun. Cette colère, alimentée par un sentiment de relégation, trouve une traduction politique de plus en plus visible dans le vote pour l’extrême‑droite. Au premier tour des élections législatives de 2024, la moitié des circonscriptions françaises ont enregistré un score du Rassemblement national supérieur à 35 %, et dans un quart d’entre elles, ce score dépassait 43 %, avec des pointes à 60 %. L’analyse conduite par Arnaud Florentin, directeur associé chez UTOPIES, montre que cette progression spectaculaire s’explique par la géographie sociale du pays : elle s’ancre dans les zones rurales isolées, les petites villes et les périphéries lointaines des métropoles, là où l’on vit loin des services et où la dépendance aux villes pour l’emploi, la santé, l’éducation et la culture est la plus forte.

Deux profils se dégagent largement. D’abord, des retraités restés au village, vieillissant dans des environnements qui se dépeuplent de services. Ensuite, des familles actives, souvent moins diplômées et modestes, venues s’installer en périurbain pour se loger. Leur quotidien se ressemble : trajets longs et coûteux, dépendance à la voiture, chauffage au fioul, pouvoir d’achat contraint, services publics éloignés. Leur colère n’est pas qu’un affect : elle est l’expression d’une fragilité économique et sociale tangible. L’analyse économique montre que beaucoup de ces territoires souffrent d’une faible diversité productive : agriculture peu transformée localement, industrie rare et peu innovante, tourisme subventionné et fragile. Résultat : peu de valeur ajoutée créée sur place, une dépendance aux revenus extérieurs (pensions, salaires des habitants qui travaillent en ville et font chaque jour la navette domicile-travail, le plus souvent en voiture), une vacance de logements et de commerces, un vieillissement accéléré, et une homogénéité sociale.

Le sentiment d’abandon ne relève donc pas seulement du discours politique : il s’enracine dans cette réalité matérielle. Et c’est précisément parce qu’il est concret qu’il alimente la rhétorique du « droit à… » (santé, emploi, éducation, mobilité) sur laquelle prospère l’extrême‑droite. En face, la réponse ne peut pas être seulement sociale ou sécuritaire : elle doit être économique. Il s’agit de réinventer la prospérité des villages et des petites villes, de les reconnaître à nouveau comme des lieux de création de valeur et d’intégration sociale – en diversifiant leurs activités, en transformant sur place les ressources agricoles par la bioéconomie, en soutenant l’artisanat et les PME productives, en mobilisant les friches et bâtiments vacants pour en faire des lieux de production, en renforçant des bassins de vie où l’on peut habiter, travailler, se soigner et se former… C’est aussi favoriser l’emploi féminin et la jeunesse en milieu rural, développer des incubateurs, des fonds d’amorçage et des foncières solidaires, organiser la relève des compétences par la formation, et appuyer la transition énergétique locale. Autrement dit : aider les territoires ruraux à regagner en antifragilité et à redevenir attractifs grâce à leur tissu économique.

C’est déjà ce que réclamaient les GiletsJaunes – non pas tant pour bénéficier des effets de redistribution des grandes villes ou pour être la « cible » passive de dispositifs politiques, comme certains l’ont compris à tort… que pour faire à nouveau partie du jeu, être pleinement intégrés à l’économie. Et c’est la demande des territoires ruraux : redevenir des lieux de prospérité et d’intégration, regagner une autonomie économique et sociale vis-à-vis des métropoles.

Ce chantier dépasse les politiques publiques et interpelle directement les entreprises. Car repenser leur relation à ces territoires et assumer leur responsabilité territoriale dans ses différentes dimensions (développement économique, cohésion sociale, gouvernance, éducation, innovation sociale, environnement…), ce n’est pas seulement implanter une usine ou une agence : c’est animer des chaînes de valeur de proximité, (re)devenir un partenaire du développement économique de ces villages et zones péri-urbaines, réinvestir ces territoires pour les aider à mieux valoriser leur patrimoine et leurs compétences, devenir partenaires des élus dans la transition écologique mais aussi dans l’action sociale pour faire émerger une « nouvelle convivialité » locale…

Autant de leviers pour réduire la fragilité – et la colère – qui s’expriment de manière récurrente dans les urnes, et plus fondamentalement pour ne plus considérer le rural comme un espace périphérique, mais en faire le cœur d’un nouveau récit qui est aussi économique – un récit d’espoir, d’avenir partagé, d’action, et de reconstruction territoriale.

3. LE RURAL : NOUVELLE FRONTIERE DE L’INNOVATION ET DU SENS

Dans son ouvrage, « Le Bonheur est dans le village » écrit au sortir du COVID, Nicolas Hazard (expert de la finance sociale, fondateur de INCO et ex‑DG du GROUPE SOS) raconte l’histoire de personnes qui ont choisi, comme lui, de s’installer à la campagne et de se lancer dans des projets qui font sens. Avec une idée‑clef : « contrairement aux apparences, la ruralité est l’endroit le plus adéquat pour développer des initiatives. » La crise sanitaire a joué un rôle d’accélérateur : beaucoup de Français ont quitté la ville, en quête de sens, d’espace, d’autonomie. Pour Hazard, les métropoles vont devenir « has been ». L’urbanité rêvée ne correspond plus à la réalité vécue. On grandit mieux, on vieillit mieux à la campagne. Et le bonheur est peut‑être – vraiment – dans le pré. « Nos campagnes ne sont pas condamnées au déclin. Elles sont, bien au contraire, précurseures d’un autre monde pour demain »affirme‑t‑il. Et de nous inviter à reconsidérer la ruralité non pas comme un espace figé dans le passé, mais comme un laboratoire du futur où s’inventent des modèles sobres et coopératifs, où les liens humains, la proximité avec les élus, l’engagement local sont plus forts, où les contraintes deviennent leviers (débrouille, autonomie, frugalité, entraide).

En lien avec cette révolution silencieuse, la perception de la ruralité est clairement en évolution, comme l’a montré la dernière édition du rapport établi par Familles Rurales / Groupe Ifop en 2023. Ainsi 81 % des Français considèrent désormais la vie à la campagne comme un idéal, et ce, bien au‑delà des habitants ruraux eux‑mêmes. On l’a dit, la ruralité attire d’abord pour sa qualité de vie : environnement préservé, coût du logement plus abordable, rythme plus apaisé, sentiment de sécurité et lien social renforcé. Signe de ce changement, l’image négative – voire caricaturale – d’une ruralité en déclin cède la place à celle de territoires d’avenir. Le rapport souligne que cette attractivité croissante s’explique aussi par le télétravail, la quête d’autonomie alimentaire et énergétique, ou encore le désir de reconnecter avec la nature. Ce qui n’empêche pas, on l’a vu aussi, cette dynamique de cohabiter avec des défis persistants : accès aux services publics, mobilité, emploi local. Les auteurs y voient une opportunité historique de consolider un nouveau pacte territorial, en capitalisant sur cette envie de ruralité pour renforcer son développement durable et inclusif.

Car même si le phénomène des néoruraux semble surestimé (plus que l’espace rural, ce sont surtout les villes moyennes et les périphéries qui accueillent ceux qui quittent les grandes villes), les déménagements de l’espace urbain vers le monde rural sont malgré tout de plus en plus nombreux et en augmentation (+12 % depuis 2019) – cependant qu’à l’inverse, les départs du rural vers l’urbain, déjà minoritaires, sont en diminution (–4,2 % depuis 2019). La revitalisation des campagnes n’est plus seulement une affaire de nostalgie ou d’aménagement du territoire : c’est devenu un défi entrepreneurial et un champ d’innovation à part entière.

Derrière la quête de lien social, de commerces, de soins et d’emplois, une nouvelle génération de projets invente ainsi des modèles hybrides qui croisent économie, solidarité et technologies, et qui, souvent, anticipent les transitions sociales et écologiques dont nous aurons besoin partout demain. Le récent rapport « Entreprendre la ruralité » (Fondation Entreprendre, 2023) souligne les freins persistants pour ces entrepreneurs et insiste sur la nécessité de les soutenir à travers un meilleur accès au financement patient, des dispositifs d’accompagnement adaptés, de l’ingénierie de projets et des réseaux d’entraide. Il souligne aussi (et nous y reviendrons) l’importance de renforcer l’ancrage territorial des entreprises (savoirs-faire locaux, circuits courts, emplois non délocalisables), d’encourager les collaborations public/privé et de mettre en place une véritable stratégie nationale pour l’entrepreneuriat rural.

Aux États-Unis, l’exemple de Sparq (dont j’aimais bien l’ancien nom « Rural Sourcing »), créé en 2004 dans l’Arkansas, a valeur de démonstration sur ce sujet. Son modèle inverse la logique des délocalisations : plutôt que d’envoyer le développement informatique en Inde ou au Mexique, Sparq a choisi d’installer ses centres dans six villes moyennes américaines (Albuquerque, Augusta, Jonesboro, Mobile, Oklahoma City et Fort Wayne). Elle emploie aujourd’hui plus de 500 développeurs, pour un chiffre d’affaires de 750 millions de dollars, et prouve qu’un modèle ancré localement peut rivaliser avec l’offshore : jusqu’à 40 % moins coûteux que ses concurrents nationaux, deux à quatre fois plus rapide que des services délocalisés et 15 à 30 % plus efficace que des freelances.

En France, c’est d’abord sur le terrain du commerce que les expérimentations se multiplient. Comptoir de Campagne, fondé en 2015 par Virginie Hils, a marqué les esprits en inventant des commerces multiservices hybrides dans des villages sans boutiques : épicerie en circuit court, presse, poste, cantine, convivialité. Malgré sa liquidation en 2024 (sont modèle de succursales était trop lourd), l’initiative a ouvert une voie essentielle dans un pays où 62 % des communes n’ont plus de commerce de proximité, contre seulement 25% dans les années 1980. Cinq magasins franchisés poursuivent l’activité et prouvent que l’idée — un commerce rural multiservices, humain et porteur de sens — reste féconde.

Sur ses traces, Api Supérettes, société à mission fondée en 2021, a déployé 120 mini-magasins autonomes dans l’Ouest de la France. Chaque module de 40 m², en bois, est ouvert 24h/24 via un QR code et propose 700 références, dont une belle place aux producteurs locaux. L’innovation tient dans l’équilibre entre automatisation et lien humain : chaque supérette est animée par un “apicier” et un “ambassadeur du lien social” qui organisent cafés papote, animations scolaires ou fêtes communales. Dans une France où plus de 12 000 communes n’ont plus de commerces, obligeant 11 millions d’habitants à faire plus de 20 minutes de voiture pour leurs courses, Api démontre qu’un commerce rural peut être moderne, connecté et profondément enraciné dans la vie sociale.

La restauration de la convivialité villageoise passe aussi par les cafés. Avec son programme 1000 Cafés, lancé en 2019 par le GROUPE SOS, plus de 200 bistrots multiservices ont rouvert dans des communes de moins de 3 500 habitants. Ces lieux hybrides proposent café, petite restauration, relais colis ou presse, mais surtout recréent un point de rassemblement essentiel pour la vie locale. Le dispositif, pensé avec les habitants et les maires, ne se contente pas d’ouvrir des lieux : il tisse un réseau d’échanges, mutualise les pratiques, accompagne les exploitations fragiles et expérimente des formats innovants (cafés itinérants, associatifs, participatifs). Dans un pays où 80 % des communes n’ont plus de bistrot, l’impact social est considérable.

D’autres initiatives explorent le levier de l’immobilier pour revitaliser les bourgs. Ainsi Bourgeons accompagne les communes dans la réhabilitation de bâtiments vacants pour en faire des tiers-lieux, commerces ou ateliers partagés, avec une méthode clé-en-main qui commence par la concertation citoyenne et va jusqu’à l’accompagnement des porteurs de projet. De son côté, Villages Vivants est né en 2017 et s’est transformé en foncière solidaire labellisée ESUS. Depuis 2018, il a racheté et rénové plus de 30 lieux dans le quart sud-est de la France, représentant 4 600 m², soutenant 46 emplois et investissant 4,7 millions d’euros. Ses réalisations — comme l’Auberge de Boffres en Ardèche ou l’Usine Vivante à Crest — illustrent comment l’immobilier peut devenir un levier de transition sociale et territoriale, via une gouvernance démocratique et un capital citoyen.

Sur le front de la finance et de l’entrepreneuriat, signalons aussi l’initiative hybride Terre & Fils menée par Jean-Sebastien Decaux depuis 2017, avec deux volets « au service d’un même bien commun : faire grandir l’entrepreneuriat de savoir-faire dans les territoires ». Le fonds de dotation soutient des structures d’intérêt général qui oeuvrent pour les savoir‑faire locaux au bénéfice économique et sociale de leur territoire – comme l’appel à projets « Entreprendre la ruralité » initié par la Fondation Entreprendre pour faire émerger une quinzaine de dispositifs d’accompagnement d’entreprises implantées dans des territoires ruraux fragilisés. Depuis 2019, sa filiale Terre & Fils Investissement mise de manière solidaire dans des entreprises artisanales ou manufacturières qui perpétuent ces traditions locales : elle accompagne par exemple l’excellent Thomas Huriez, fondateur de 1083, marque de jeans « made in France », dans le redémarrage industriel du Tissage de France (atelier de confection de jeans et tissage dans les Vosges) via un apport de plusieurs millions d’euros, mais aussi des projets comme LAINAMAC (filière laine locale en Nouvelle-Aquitaine et dans le Massif central) ou le programme RESPIR (Réactiver et Entretenir Ses Patrimoines par l’Innovation en Ruralité) en Creuse, qui valorise patrimoine et formation au bâti ancien.

La ruralité innove aussi sur des enjeux vitaux comme la santé. Bouge ton Coq, mouvement citoyen né pendant la crise du COVID, a non seulement essaimé 150 épiceries participatives mobilisant 6 000 familles autour du modèle développé par le Mouvement des Epis et Monépi, mais a aussi lancé en 2022, avec le Dr Martial Jardel l’initiative Médecins Solidaires. Grâce au « temps partagé solidaire », des praticiens de toute la France consacrent une semaine par an dans un centre rural, assurant la continuité des soins dans des déserts médicaux.

Enfin, au-delà des services de base, certaines initiatives s’attaquent au défi de l’attractivité. La plateforme Laou, fondée en 2015 à Limoges, aide les particuliers (souvent franciliens) à identifier le territoire rural qui correspond le mieux à leurs attentes, tout en accompagnant les collectivités dans leurs stratégies d’accueil des néo-ruraux. Dans un contexte où télétravail et quête de qualité de vie accélèrent les mobilités, elle illustre une transformation profonde : la ruralité n’est plus seulement subie ou idéalisée, elle devient une destination choisie et stratégique.

Pris ensemble, ces exemples dessinent un même récit commun : les campagnes ne sont plus des territoires en déshérence mais des laboratoires d’innovations sociales, économiques et technologiques. Du code informatique aux bistrots, des supérettes connectées aux bâtiments réhabilités, de la santé partagée aux nouvelles mobilités, elles inventent des formes de vie et d’activité qui manquent parfois aux métropoles. Loin de se contenter de survivre, la ruralité devient l’un des creusets les plus féconds de la transition.

CONCLUSION : FAIRE DES CAMPAGNES UNE PRIORITE STRATEGIQUE, ECONOMIQUE ET CULTURELLE

Redonner toute sa place au rural, c’est bien plus qu’un enjeu d’aménagement du territoire : c’est une condition pour réparer notre contrat social et réussir la transition juste. Trop longtemps reléguée, caricaturée, ou regardée à travers le prisme de la nostalgie ou de la colère, la campagne pourrait bien devenir un levier central de transformation – économique, écologique et démocratique.

Cela suppose un changement de regard, on l’a vu, mais aussi de priorités politiques, médiatiques, économiques. Reconnaître la diversité des ruralités. Valoriser leurs capacités d’innovation frugale. Soutenir les projets citoyens et l’entrepreneuriat rural. Ecouter. Faire du lieu de vie un sujet-clef de la transition écologique en France, pour rééquilibrer les villes et les territoires ruraux, et réduire collectivement notre empreinte écologique (comme le propose Henri Landes dans son livre « Repeupler les campagnes »). Travailler la bioéconomie, qui valorise les ressources agricoles (végétales, animales, marines…) mais aussi la décentralisation énergétique et la transformation à la ferme, qui (re)dessinent de vraies campagnes productives. Utiliser pleinement le potentiel de la nouvelle géographie liée au télétravail pour redynamiser les offres locales de services. Diversifier l’économie locale des territoires ruraux, pour y diversifier aussi les populations, les classes sociales, les cultures, les origines, les religions et les points de vue, y multiplier les interactions sociales, celles qui manquent parfois cruellement dans les campagnes où l’accroissement historique de la taille des exploitations agricoles (et donc des distances entre elles) mais aussi l’effondrement des commerces et les mouvements pendulaires pour aller travailler en ville ont effrité tout à la fois l’ancrage communautaire et le lien républicain.

Soulignons enfin, même si j’ai beaucoup parlé de la France dans ce numéro, que la problématique est plus large : François Gemenne, dans sa préface au livre d’Henri Landes, expliquait ainsi qu’en Afrique aussi, ce défi est prégnant. « Chaque jour, écrit-il, de nouveaux migrants affluent des campagnes vers les villes africaines, dans l’espoir de trouver un revenu complémentaire qui permettra à leur famille, souvent dépendante de l’agriculture, de survivre. En raison des impacts du changement climatique sur la température et la pluviométrie, l’agriculture de subsistance, dont dépendent pourtant la moitié des ménages en Afrique subsaharienne, n’est plus capable d’assurer des revenus suffisants. Et les villes ne sont plus capables de fournir l’accès à des services de base à ces personnes venues des campagnes. »

Autant dire que l’enjeu est le même partout : il est urgent (pour les entreprises, les décideurs et les acteurs publics) de développer des opportunités économiques en zone rurale, et de faire des campagnes une priorité stratégique et culturelle – non pas tant pour rattraper un hypothétique retard que pour y construire l’avenir.

UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent

* Champ obligatoire

UTOPIES s’est construit en accès libre, en échange nous pouvons vous partager des articles sur les sujets qui vous intéressent

* Champ obligatoire